大学院教育学研究科 教職開発専攻(教職大学院)

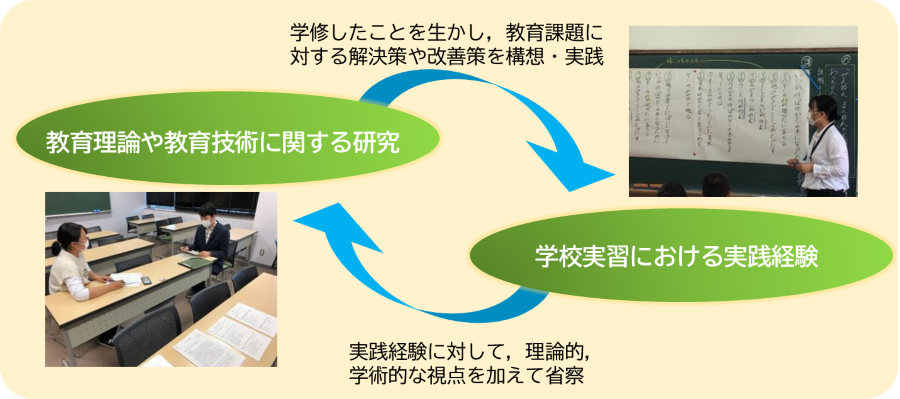

理論と実践の往還を通して高度な専門性を備えた教員を養成します

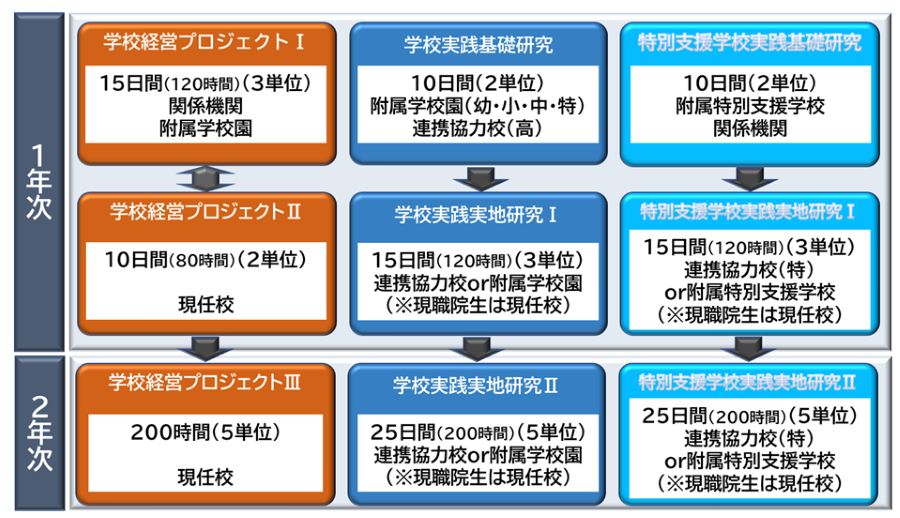

就職状況

平成28年度開設以来教員就職率100%を継続中!!

現職教員を除く教員就職率は平成28年度の教職大学院開設以来100%を継続しており,地域社会のニーズに対応した次代を担う高い専門的知識を自立的・創造的に活用できる教員を養成していると「第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果」における「特色ある点」として高く評価されています。

令和6年度修了生の声

様々な教育課題を自分事として考えられるようになる充実した2年間でした。

麻生 智恵子さん

令和6年度(2024年度)修了(現職教員院生)・豊後大野市立菅尾小学校 教頭大学院での2年間は,学校経営理論や専門性開発基礎等に関する授業を通して,全体を俯瞰して組織をまとめるための方策や様々な学校資源の効果的な活用といった,学校経営上大切な視点を学ぶことができました。特に,児童相談所等関係機関でのフィールドワークの経験は,様々な子どもを取り巻く課題を,自分事として考えられるようになり,充実した時間でした。

大学院では,「サーバントリーダーシップの原理に基づいた人材育成」に関する研究に取り組みました。昨今叫ばれている「働き方改革」により労働時間を削減することに,焦点を当てることはもちろん大切ですが,先生になったからには,先生としての職業を楽しんだり,自分の指導や子どもたちとの関わりを追求したりしていく教師でありたいという思いを持っており,以前から「教師効力感」に関心があったからです。

大学院2年目は,在籍校において,主幹教諭としての勤務をしながらの学びとなりましたが,1年目に授業で学んだ時には漠然としか理解できていなかったことが,実際に学校現場での実習を通して,「あの時学んだことはこういうことだったのか」と霧が晴れるように明らかになりました。また,実習日誌を通した考察や週1日大学に登学してのゼミでの省察を通して,自分の実践に対して,新たな視点に気づかされたり,深めたりすることができ,自分にとってとても有意義な学びになりました。

大学院では学校組織を見つめるために必要なことを,時間をかけてじっくりと学べます。その経験はとても貴重なものです。若い先生方にも是非経験してもらいたいと思っています。

学級経営や防災・減災教育の実践を通じて,理論と実践を往還しながら指導力を高め,児童の主体的な学びを支えることの大切さを実感しました。

岩崎 凌大さん

令和6年度(2024年度)修了(学部卒院生・大分大学教育学部卒)・大分市立明野東小学校 教諭大学院に進学してまず感じたのは,「学級経営と授業づくりの難しさ」でした。学部時代の教育実習では,学級の運営や授業の進め方について,自分の力不足を痛感する場面が多くありました。特に,児童一人ひとりの個に応じた指導や,学級全体の雰囲気づくりの重要性を実感しました。そうした経験を通して,「より良い学校生活を実現するためには,学級経営の力を高めることが不可欠である」と考えるようになりました。

さらに,実習校での避難訓練の観察を通して,「子どもたちが自分の命を守るために必要な学びとは何か」を問い続ける中で,学校現場における防災・減災教育の実態や課題に目を向けるようになったのも大学院進学後の大きな変化です。

大学院の授業では「動機づけ」について学びました。内発的動機づけや外発的動機づけなどが児童の学習意欲に与える影響を考えることの大切さを学びました。実際に授業実践を行う中で,「どうすれば児童に防災・減災教育を自分事として捉えさせられるか」という課題に直面しました。そこで,映像資料を活用する,避難訓練の意義を話し合う,リーダーシップを発揮しやすい児童に役割を持たせるといった工夫を取り入れることで,児童が主体的に考え,学ぶ姿勢を見せるようになりました。

大学院での学びを振り返ると,「理論と実践を往還しながら授業や学級経営を考えること」の重要性を改めて実感しました。学んだ理論をもとに実践し,振り返ることで,より良い授業や指導方法を見出せることを経験しました。この姿勢を今後も大切にし,児童の実態に応じた柔軟な指導ができる教師を目指していきます。

また,今後は「児童が安心して学べる学級づくり」を意識していきたいと考えています。学級経営の基盤は,児童一人ひとりを理解し,適切な関わりを持つことにあると学びました。児童が安心して学校生活を送れるよう,観察力を高め,対話を重視した指導を実践していきます。さらに,防災・減災教育についても,各教科と関連付けながら指導する方法を工夫し,児童が主体的に学べる授業づくりを目指したいと考えています。

2年間の学修を通じ,理論と実践を往還しながら,生徒の考えを尊重し,対話を重視する授業の重要性を実感しました。

和田 達旺さん

令和6年度(2024年度)修了(本学他学部卒)・広島県立尾道商業高等学校 教諭大学院に進学してまず感じたのは,「生徒の考えを理解することの難しさ」でした。学部時代は,何となくの感覚で物事を進めてきましたが,教師を目指す立場に直面し,生徒の考えを尊重し,それを授業に生かすことが求められました。しかし,いざ授業をすると,「生徒の考えをもとに展開することが大切」と言われても,そもそも生徒が何を考えているのかわからないという壁にぶつかりました。そこで出会ったのが「素朴概念」という考え方です。人はもともと直感的な考えや理解を持っており,それを授業の中でどう引き出し,学びにつなげるかを探るものです。この考えを知ったことで,生徒の発想や思考のプロセスを意識するようになり,自分の実践研究の方向性も定まりました。

授業実践では,「生徒の考えを引き出す問いの難しさ」を痛感しました。工夫を重ねて問いを投げかけても,ある生徒には響く一方で,別の生徒には伝わらないことが多々ありました。特に,1対1では生徒の思考を引き出せても,大人数になると,全員にとって納得感のある授業を作るのが難しいと実感しました。大学院の授業で学んだコルトハーヘンのALACT(アラクト)モデルも印象的でした。このモデルの実践的な意味を最初は理解できなかったのですが,実践と振り返りを重ねることで,「こういうことか」と納得できる瞬間がありました。まさに,「理論を学ぶ→実践する→振り返る→また理論に戻る→また実践する→・・・」という「理論と実践の往還」を実感したのでした。

この2年間を振り返ると,「まずは生徒の考えをしっかり聴くこと」の大切さを改めて実感しました。「理論と実践の往還」を実際に体験したからこそ,教師が一方的に話すのではなく,生徒自身の考えを引き出し,それをもとに授業を進めることを意識していきたいと考えています。生徒指導でも同様に,「なぜそうしたのか」「どう考えているのか」と,生徒の声を聴く姿勢を大切にしたいと思っています。また,大学院での学びを通じて,「対話の重要性」も強く感じました。私自身の経験では,ディスカッションといえば「相手を論破する」場面が多かったのですが,大学院では「お互いの理解を深める対話」が求められました。授業実践においてもこの対話の姿勢を大切にしながら,試行錯誤を繰り返し,「理論と実践の往還」を続けていきたいと考えています。

令和5年度修了生の声

自分の教育観や研究観も見つめ直し,新たなチャレンジに結び付けることができました!

末永 多香光さん

令和5年度(2023年度)修了(現職院生)・大分県立盲学校 教諭大学院では特別支援教育分野を主として学びながら,学校経営分野の授業も幅広く履修しました。「地域連携」や「校内研究」に関する実践的な内容を学ぶ中で,管理職を目指す現職院生の皆さんと共に学ぶ機会が得られたことは,非常に刺激的で,自分の教育観や研究観に多くの気付きを与えてくれました。

大学院での学びを経て,現在は研究主任として校内研究の企画・運営を担当しています。大学院の先生方に講師をお願いするなど,修了後も継続的なつながりをもつことができています。学びが実際の職務に結び付いていることを,日々実感しています。

研究テーマとして取り組んだのは,「学習者の対話活動の促進」に関する実践研究です。私が勤務する大分県立盲学校の理療科では在籍生徒数が非常に少ないため,日常的に対話の機会を確保することが困難でした。そこで,他県の視覚障害特別支援学校と連携し,遠隔による合同授業を実施しました。この取組を通して,地理的制約を超えた学び合いの場を創出できたことは大きな成果であり,現在もその連携は継続しています。

教職大学院での2年間は,特別支援教育の専門性を高めると同時に,学校経営の視点も取り入れることで,現場に活かせる実践力を養うことができたと感じています。今後も,学びの成果を現場で活かし続けながら,さらに教育実践を深めていきたいと思います。

「学校経営のツボ」を見極め、教職員の意識を前向きに変える働きかけができるようになりました。

能武 伸宏さん

令和5年度(2023年度)修了(現職院生)・国東市教育委員会 学校教育課指導主事教職大学院での2年間は、学校経営の視点を養う大きな機会となりました。とりわけ、自校を客観的に見つめ直す力を得たことは、現場での的確な判断や教職員との関わり方に、直接的な影響を与えたと実感しています。

修了後、初めて教頭として迎えた1年目には、「閉校」という大きな課題に直面しました。私自身、小規模校の存続を願う思いもありましたが、閉校が決定された以上、ただ受け入れるのではなく、子どもたちや地域にとって前向きな形で活かす方法を模索しました。大学院で学んだ「学校経営のツボ」を見極める力が、そのような場面で大いに役立ちました。

特に、教職員一人ひとりとの丁寧な対話を重ね、共通の目標に向かって歩む姿勢を大切にしたことで、後ろ向きになりがちな意識を前向きに変えていく土台をつくることができました。こうした関わり方こそが、大学院での学びを実践に活かす場面であったと感じています。

さらに、閉校業務を含めて多忙を極める中でも、「忙しさの中に楽しみを見出す」という姿勢を忘れずに取り組みました。教頭という立場にあっても、学級担任としての感覚を持ち続け、「大変なことほど楽しみながら取り組む」ことが、学校全体の雰囲気づくりに良い影響をもたらしたと考えています。たとえば、保護者や地域と連携して開催したイベントでは、多くの賛同者が集まり、学校全体が一体となる姿を見ることができました。

このように、教職大学院で学んだ知見や視点が、日々の学校経営の中で確かな手応えとして感じられた1年でした。今後も、よりよい学校経営を目指し、実践を積み重ねていきたいと思っています。

令和4年度以前修了生の声はこちら

理論を基盤とする高度な実践力を身につけたい現職教員と学部卒生が対象

教育学研究科教職開発専攻は,学部教育で培われた基本的知識と教育的指導力,また,学校教育現場における経験を通して蓄積した教育者としての資質能力を,教職大学院で学修する教育理論を基盤とする高度な教育実践力にまで高めた学校教員を輩出することで,地域の教育がかかえる課題の解決と将来の学校教育の発展に寄与することを基本理念としています。この理念に基づき,本専攻では,「新たな学校づくりにおいて指導的役割を果たし得るスクールリーダー」や「新しい学びや多様な教育課題に対応し得る実践的指導力をもった教員」を養成することを目的とします。

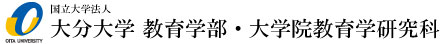

4つの分野でプロフェッショナルを育成

各々の院生の問題意識や関心,修学目的,キャリアステージに応じた発展的な学修によって,「学校経営」,「授業開発・教科教育」,「学級経営・生徒指導」,「特別支援教育」の4つの分野でプロフェッショナルを育成しています

全ての教育実践研究報告書の題目はこちらから閲覧することができます。

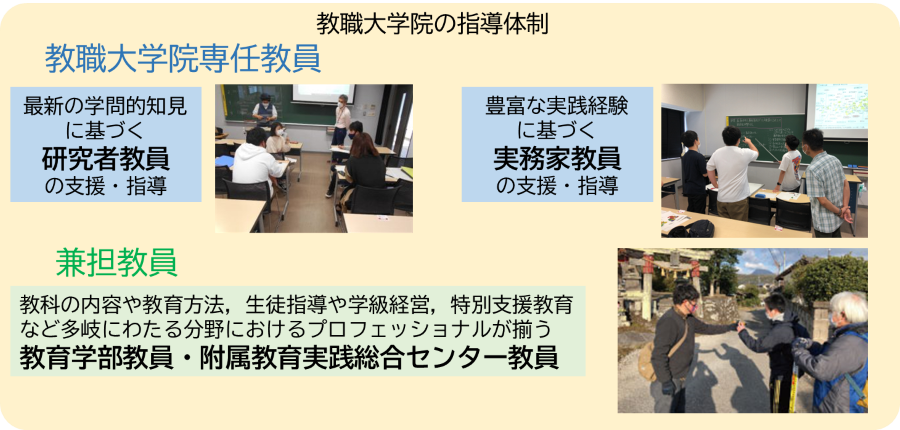

多様な学びのニーズに応える充実の指導体制

大学院生の多様な学びのニーズに応えるため,教育学部や附属教育実践総合センターの教員も兼担教員として教職大学院の授業科目を担当しています。 *教職大学院教員紹介はこちら

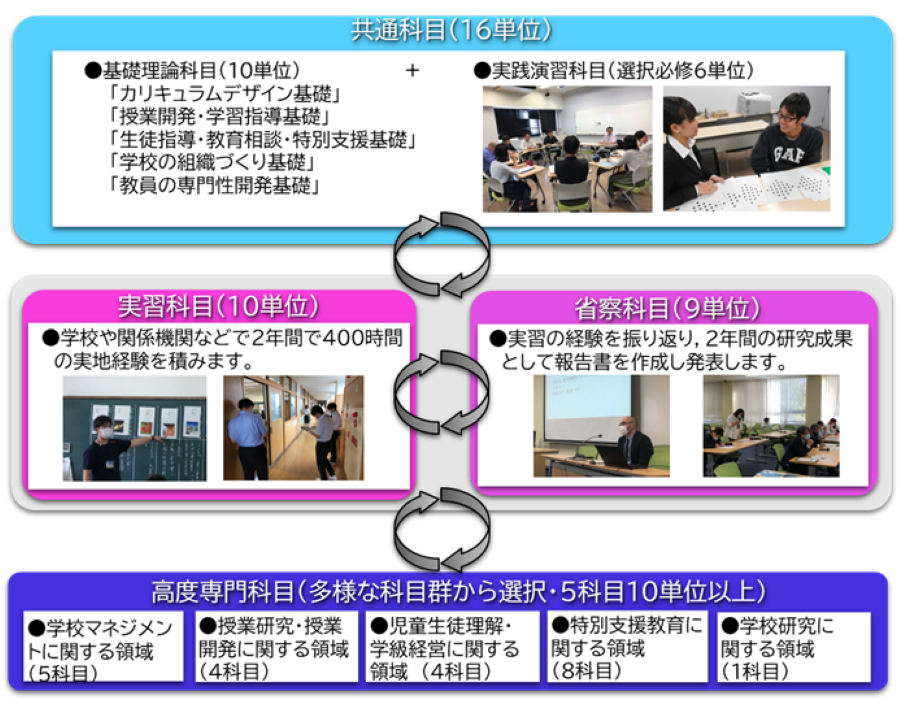

教職大学院のカリキュラムイメージ(修了要件45単位)

*「教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー:CP)」

* 授業科目一覧は「学生募集要項」14ページをご覧ください。

*「教職開発専攻(教職大学院)シラバス」

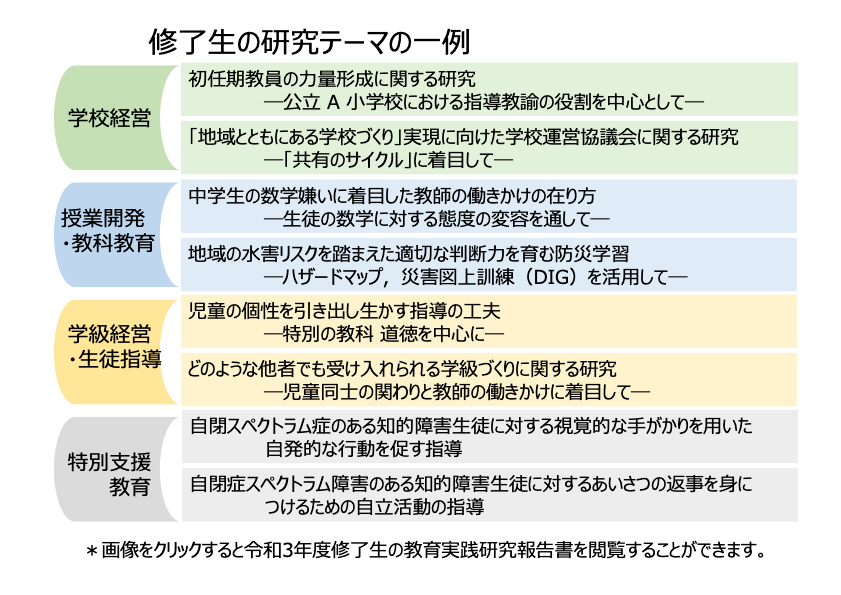

教職大学院の実習

取得できる免許状の種類

幼稚園教諭専修免許状,小学校教諭専修免許状,中学校教諭専修免許状,高等学校教諭専修免許状,特別支援学校教諭専修免許状(領域:知的障害者,肢体不自由者,病弱者)

一種免許状を取得している者が当該専修免許状に必要な単位を修得して本研究科を修了すれば,専修免許状が取得できます。(くわしくはこちらからご確認ください)

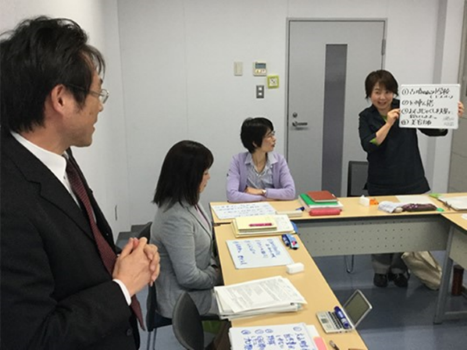

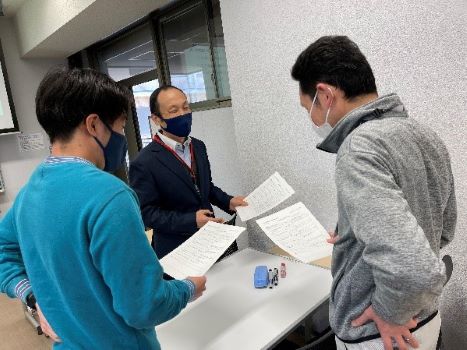

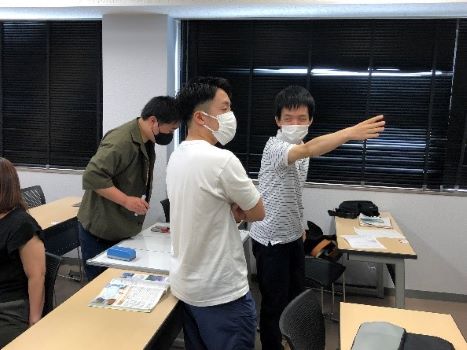

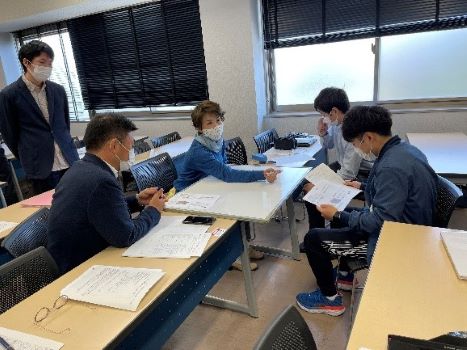

授業風景

教職大学院の授業では,教職に関わる理論はもちろんのこと,

・グループ討議や学校現場での実際の事例検討などアクティブな授業方法

・学部卒院生と現職教員の院生やさまざまな専門性や関心を持つ院生同士による学び合い

を採用することによって,より学校現場に近い状況での学びを実現し,理論と実践の往還を実現しています。

令和4年度以前の修了生の声

チームで「学校の年間指導計画の改善」に取り組むことができました!

渡邉 文代さん

令和4年度(2022年度)修了(現職教員院生)・大分県立竹田支援学校 教諭毎日の多忙な業務から少し離れて,学校や自分自身を見つめ直すとともに,新しい情報にもふれてみたいと思い,教職大学院への進学を決めました。また,最近は,発達障害のあるお子さんも特別支援学校に入学してきています。発達障害についての専門的知識を改めて習得し,適切な支援ができるように学びを深めたいと考えてもいました。

進学当初は,特別支援学校における専門的指導という視点は持っていましたが,「経営」や「組織」といった視点は薄かったように感じています。教職大学院での学びを通して,私自身の中で「チーム学校」という考え方が大きくなったと感じています。そのことを通して,組織を経営・運営する立場になってみたいという思いも生まれてきました。

実際の授業や現任校での実習で感じたことは,他の現職院生の生(なま)の困りにふれあえたことと,小学校,中学校,高等学校の現職院生と意見交換や情報交換ができたことです。 もう一つは,教職大学院の先生方が,私たちの学修したい内容に合わせて授業や正課外での指導を工夫してくれたことです。例えば,正課外にセミナーを開いてくれた先生もいて,自分が気になっていることについて,詳しくディスカッションすることができたことなどがありがたかったです。

今後は,学校経営に参画しながら教職大学院での学びを生かしていきたいと考えています。また,教職大学院で学んだことを後輩の教員に伝えていきたいです。学校を離れ,外側から学校を見ると,学校の中がより見えてくることを実感しました。後輩にもこのことの大切さを伝えていきたいです。

授業づくり,生徒指導・学級経営等,「理論と実践の往還」により,より実践的な学修ができました

柚木 彩さん

令和3年度(2021年度)修了(学部卒院生)・佐伯市立鶴谷中学校 教諭大学院での2年間は,授業づくりや学級経営について理論的に学び,その学びを実践に生かす「理論と実践の往還」を繰り返す貴重な時間でした。特に,1年半の継続的な学校現場での実習を経験できたことで,単元全体の流れを理解し,授業の組み立てや生徒との関わり方を深く考える機会になりました。大学院で学んだ理論を,実習の場で試し,実践の中で得た気づきを理論的に振り返る。この「理論と実践の往還」を繰り返したことで,より実践的な学びにつながったと感じています。

大学院では,中学生の数学嫌いに着目した教師の働きかけの在り方について研究を進める中で,どうすれば生徒が数学に興味を持つ授業づくりができるのかを考え続けました。実際の現場では,多様な生徒の実態に直面し,「理論通りにはいかない」という現実にも向き合うことになりました。そこで,教材の工夫や導入の仕方を調整しながら,理論をどう実践に落とし込むかを模索するプロセスが重要だったと感じています。

一方で,生徒指導や学級経営に関しては,もっと実践的な経験を積みたかったという思いもあります。叱ることとフォローのバランス,信頼関係の築き方などは,理論だけでは十分に身につかず,実際に生徒と向き合う中で試行錯誤を重ねる必要があると実感しました。例えば,グループワークの場面では,大学院で学んだ構成的グループエンカウンターの考え方を活かしましたが,より良いクラスの雰囲気を作るためには,日々の関わりの積み重ねが不可欠だと気づきました。

このように,大学院での学びは「現場での実践を理論的に振り返り,改善する視点」を持つうえで大きな支えになっています。今後も,「理論と実践の往還」を意識しながら,より良い授業・学級経営を追求し,生徒が「このクラスでよかった」と思える環境を作っていきたいです。

教員に必要な専門性をさらに高める2年間でした

白石 遼太郎さん

令和3年度(2021年度)修了(学部卒院生・私立大学卒)・佐伯市立本匠中学校 教諭学部生の頃,教職大学院へ進学するべきか学校現場に出るべきか迷いましたが,教職大学院でしっかり腰を据えて学ぶことが,将来出会う子どもたちのためになると思って進学を決めました。

進学してからは,院生の仲間から学ぶことが多くありました。例えば,現職教員の院生との関わりの中では,学校現場の話をたくさん聞くことができたことが良かったです。授業の苦労話や生徒指導の難しさだけではなく,それらに対して現職院生がどのように考え,どのように対応したかということまで,何気ない会話の中で教えていただきました。自分では思いつかないような取組や対応を聞かせていただけたので,たくさんの発見や学びがありました。

また院生仲間は,それぞれの専門性や研究テーマを意識して学修に取り組む,意欲の高い人ばかりで,とても刺激になりました。教員になってからの強みとなるような専門性を持つことができれば,自分の授業ももっとしっかりとしたものになると考えて,研究に取り組みました。私は防災教育に関する研究に取り組みましたが,教育学部の地理学や防災教育を専門としている先生(兼担教員)から教材づくりについて学んだり,フィールドワークに連れていっていただいたりしました。自分の専門性を高める上でとてもよい機会だったと思います。

研究してきたことを,実習校で授業として実践することはとても難しかったです。しかし,災害から子どもたちを守るというとても大切なテーマですし,やりがいを感じて取り組むことができました。教職大学院で研究したことをさらに良いものへブラッシュアップして,実践していきたいと思っています。

自身の興味・関心のある学修や長期の学校実習を通して,教職に就くにあたっての不安が解消しました!

里見 日菜さん

令和3年度(2021年度)修了(学部卒院生・大分大学教育学部卒)・中津市立如水小学校 教諭大学の4年間の学びだけで,学校現場に出ることには大きな不安を感じていました。また学級経営については,学部の授業や短期間の教育実習だけではなかなか具体的なイメージが持てず,4月からすぐ担任になって,どのような学級経営を行えばよいのか,非常に不安でした。そんな折に教職大学院の進学説明会があることを知り参加しました。その際に授業づくりだけでなく学級経営についても学べるということで,両親に相談して進学を決めたのです。

教職大学院では,私が不安を持っていた学級経営についての理論を学びつつ,興味を持っていた児童の個性を引き出し生かす指導の工夫ということで,道徳科の授業づくりについても学ぶことができました。このことは,教員になってからも大いに役立っています。さらには,同一校での長期の実習では,様々な学年や学級の子どもたちや教員の具体的な姿にふれあうことができ,また年間を通じて学校行事に参画することができました。このことも1年間の学校生活のイメージを持つ上で,大変参考になりました。

実際に学校現場では,教職大学院での学修に基づいて,日々起こる様々な出来事に応用しながら対応しています。大変なこともありますが,児童の成長を感じられるやりがいのある仕事です。また,周囲の先生方からも手厚くサポートいただき,本当にありがたく思っています。私も少し困ったことがあれば,何でもお伺いするようにしています。

教職大学院での2年間は,自分が何に不安を感じているのか,そしてどうすればそれらの不安が解消できるのかが明確になった,とても貴重な2年間でした。

学部での学びを活かし,実践的な学修をすることができました!

古長 令伊さん

令和3年度(2021年度)修了(学部卒院生)・大分県立新生支援学校 教諭教育学部の4年間で,様々な障害種の子どもの特性や様子,それらに対して考えられる支援などに関する基本的な知識を学んできました。教職大学院では,さらに実践的なことも学びたいと思って進学を決意しました。教職大学院ではディスカッション形式の授業が多く,現職院生の豊富な実践経験に根ざした考えは,今まで自分が考えたことのないような,新しい視点を得ることができてとても勉強になりました。

また実習では,実習校での実践で明らかになった課題を大学院に持ち帰り,指導教員の先生たちと相談して,次の授業実践を行う,というPDCAサイクルで取り組んでいきます。授業実践の様子を,大学院の指導教員にも観察してもらい,一緒に協議しながら次の授業への対策を考えることで理論に根ざした実践力を付けていくことができました。

学校現場で仕事するようになって,こうした教職大学院での学び方は,実際の教職の取組にとても近いと思いました。今も,毎日「試して,考えて,改善して…」ということを繰り返しながら実践しています。教職大学院での学びが学校現場で働くにあたっての良い準備になったし,実際の教職の取組に深く関連している,意味のあることだと改めて実感しました。

教職大学院での2年間は,実際の学校現場のイメージを豊かにすることができる,有意義な時間でした。進学して絶対に損はないので,将来の教職に不安を持っている人は,ぜひ大学院に進学することをお勧めします。

学びについての価値観や授業スタイルが転換しました!

田村 正樹さん

令和3年度(2021年度)修了(現職院生)・大分県立大分雄城台高等学校 教諭大学院に進学して,「学び」というものについて知らないことがたくさんあることに気づかされました。それまでは,内容をいかに生徒に伝えるかということばかりを意識した授業をしていましたが,そういう授業では,教えた時はできたとしても,時間がたつとできなくなるということが多くありました。しかし,「学び」がどのように生まれるかという学びの理論を学んだことで,生徒の既有知識や学習履歴を生かすこと,問題に取り組む上で必要な新しい見方や考え方に気づかせることを重視した授業づくりをするようになりました。今では,問題の解き方や手順を一から十まで教えるようなことはしなくなりました。生徒たちも解き方を覚えるという学び方から,様々な考え方を,試行錯誤をしながら身に付けていくという学び方に変わってきています。

学校で求められる授業づくりは大きく変わってきています。この変化はHow Toを学ぶだけでは乗り越えられないと思います。これから求められる新しい「学び」を追究していくことができるというのは,大学院進学の大きなメリットだと思います。

学校における意思決定の「拠り所」となる「組織観」や「経営観」を育むことができました!

城内 一孝さん

令和2年度(2020年度)修了(現職教員院生)・別府市立上人小学校 校長教職大学院での学びによって「組織」や「経営」に対する「ものの見方」が変わりました。入学前は「組織」といえば「ピラミッド型」,「経営」といえば「トップダウン」というイメージでしたが,組織や経営に関する理論的な学びを通して,教職員の「協働」がいかに重要であるかがわかりました。「組織観」や「経営観」を育んだことで,学校管理職として力を入れるべきところが見えてきますし,意思決定の「拠り所」ができたと実感しています。

教職大学院の授業で印象に残っているのは,事例を分析して解決策を検討する「ケーススタディ」による演習です。他の院生や大学院の先生方の分析視点に触れることで自分の視野を広げることができました。「正解のない問題」についてよりよい解決策を検討した経験を積み重ねたことは,様々な問題に際し判断を下さなければいけない校長の職務に生かすことができています。

在学時は「学年部会を活用した若手教員の力量形成」をテーマに実践研究に取り組みました。大学院での研究指導では,自分のやりたいことや思いを語ると,それを先生が意味づけてくれました。自分ではグチャグチャで整理がつかなかったものが一つ一つ意味づけられることで,筋の通った論理になっていきます。その過程を通してやるべき方向性が見えてきました。自分のやりたいことや思いから出発してそれが意味づけられるからこそ,先行研究に学びつつ自分なりに理論的な枠組みを現任校の状況に合った形でアレンジすることができました。

教職大学院での学びを生かして,教職員で子どもの実態を出し合い,共有し,課題を見つけるという経営プロセスを大事にしています。このようなプロセスを経て,教職員や子どもと目標を共有できる学校づくりを実現したいと考えています。

現場の感覚を感じながら,自分の知識を深める

凌 悠河さん(教職実践コース)

令和2年度(2020年度)修了(学部卒院生)・佐賀県上峰町立上峰小学校 教諭大学院に進学して良かったのは,学部時代に学んだことをもう一段階深く学修することができたことです。大学院の授業では,現職の先生方と学部卒院生がいっしょに授業を受けることがあります。現場での実体験が背景にある現職の先生方とのディスカッションは,学部時代には経験のできなかったことです。自分自身の知識を,現職の先生方の経験と結びつけて考えることで,学部在籍時より学校現場のイメージが具体的につかむことができたと感じています。

教職について,具体的なイメージがもてるようになりました

松岡 萌さん(教職実践コース)

令和2年度(2020年度)修了(学部卒院生)・大分市立城南小学校 教諭(他県の大学の)学部を卒業する時には,小学校の教員になることが不安で,大分の大学院で学んでから就職したいと思って進学しました。教職大学院の実習では,学校がどんな様子なのかを見ることができたのが良かったです。学部での教育実習はすることが多くて,なかなか余裕がありませんでした。そのため実習後も学校についてのイメージは漠然としていて,教師として何をすればいいのかわからないという印象がありました。しかし,教職大学院の実習で長期間学校に関わることで,ゆっくり学校のことを知ることができました。丸つけや印刷の手伝いをしたり,担任の様子を近くで見たりしながら,こういう学習をするんだ,こうやって児童と関わるんだ,という気づきがたくさんありました。実習校の先生が,「免許も持っているし来年から担任をするのだから」と,いろいろな仕事を経験させてくださったのが,とてもいい学びになったと思っています。

自分が学校経営をする際の「拠り所」を得ることができました!

松本 俊也さん(学校経営コース)

平成30年度(2018年度)修了(現職院生)・中津市立樋田小学校 校長私は「校内研究・研修を通した人材育成」をテーマに研究に取り組みました。

教職大学院での学修を通して,自分が学校経営をする際の「拠り所」を得ることができたと感じています。教職大学院では教育を取り巻く最新の状況を把握しながら学校経営について考えることができます。また,学校経営の理論を学ぶことで,学校組織が抱えている問題を捉え,解決すべき課題を見いだし,問題解決を図るための「道筋」を考えることができます。

今後,管理職やミドルリーダーになられる方とって,教職大学院は有益な学びの場だと実感しています。また,教員志望の学生や若手教員の方にとっては,経験豊かな現職院生と教材研究などを進められるため,現場での実践力が培われると感じています。